和名で「天藍石(てんらんせき)」と呼ばれるラズライト(ラズーライト)。

その名の通り藍色が魅力的な宝石です。

他にも淡い紫がかった青色、空色、緑青色など、様々な青色で私たちを楽しませてくれます。

検索してみると和名で「青金石(せいきんせき)」と呼ばれるものと2種類のラズライトが存在しているようですが、一体何が違うのでしょうか。

「青金石」の方は、12月の誕生石ラピスラズリとも何やら関係がありそうです。

謎がいっぱいのラズライト(ラズーライト)の基本情報、名前の意味、二つのラズライト、価値基準、お手入れ方法などを解説していきます。

※綴りからすると「ラズライト」が正しいですが、名前が似るもう一つの鉱物と読み分けするため、本編では、天藍石ラズライトについては、「ラズーライト」と統一表記していきたいと思います。

目次

ラズーライト(ラズライト)とは

天藍石ラズーライトは、透明〜不透明で、不透明のものの方が一般的です。

透明度が高い宝石品質のものもありますが、希少性が高く、市場にはあまり出回らないレアストーンです。

しかし、透明度が高く鮮やかで濃い青色のラズーライトは、高級感のある雰囲気をもち、とっても素敵なんですよ。

コレクター人気が高く、探している人も多いですね。

鉱物としての基本情報

| 英名 | Lazulite(ラズライト、ラズーライト) |

| 和名 | 天藍石(てんらんせき) |

| 鉱物名 | ラズーライト(ラズライト) |

| 分類 | 燐酸塩鉱物 |

| 結晶系 | 単斜晶系 |

| 化学組成 | MgAl2(PO4)2(OH)2 |

| モース硬度 | 5 – 6 |

| 比重 | 3.08 – 3.38 |

| 屈折率 | 1.60 – 1.67 |

| 光沢 | ガラス光沢 |

特徴

ラズーライトに限った話ではありませんが、同じ鉱物でも透明なものと不透明なものではかなり印象が異なります。

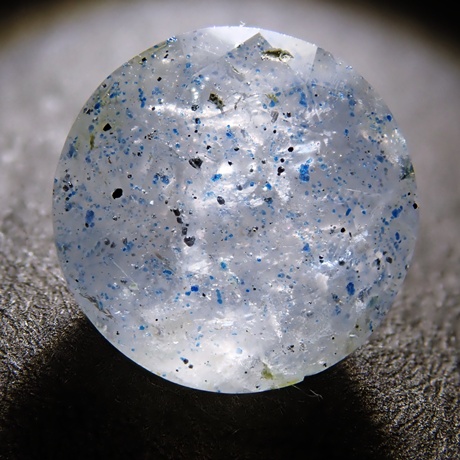

ラズーライトの場合、不透明なものは青地に白い斑状の模様が入ったり、ミルキーな印象を受けるものが多いです。

個人的には、少し曇りがかった冬空のような哀愁があり、寄り添いたくなる雰囲気だな、と感じてしまいます。

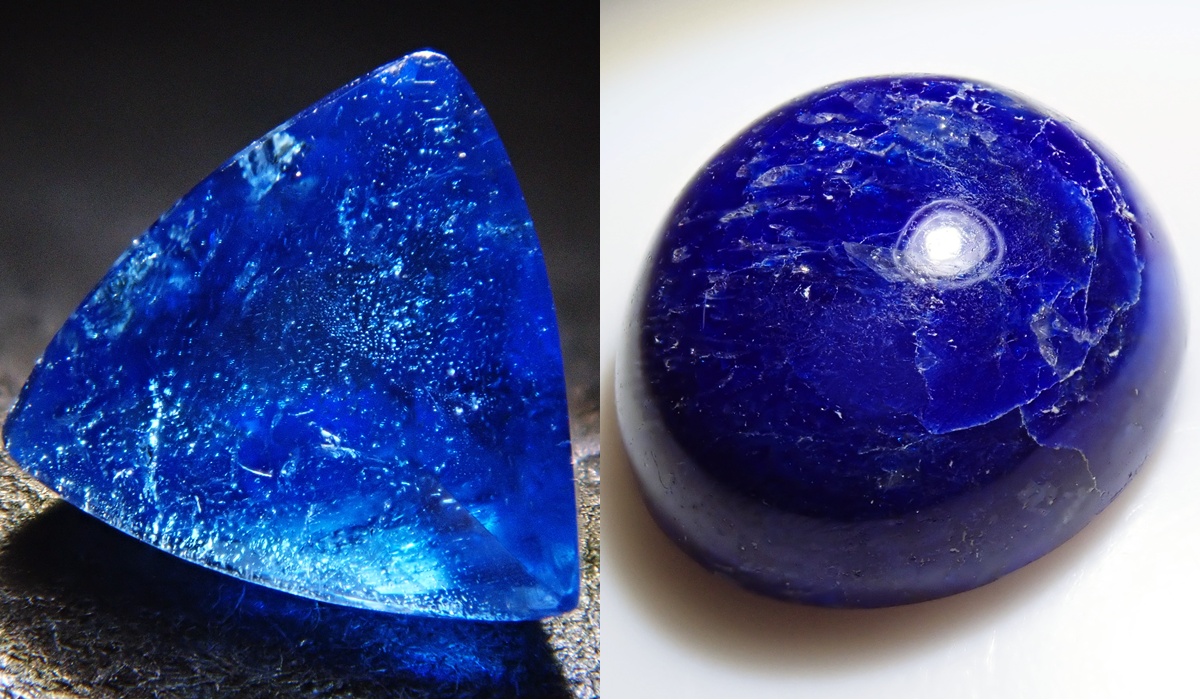

一方、透明度の高いものは、どこか凛とした美しさを持っており、特に青味が強く色合いが濃いものは上品さも感じます。

フォーマルな装いにも合わせやすい色合いが多いですが、モース硬度が5 – 6と低めで、傷がつきやすいため、ジュエリーとして身につける時は注意が必要です。

そこが少し残念なところですね。

また、ラズーライトは、クォーツの中に内包物として入ることもありますよ。

主に、「ラズーライトインクォーツ(ラズライトインクォーツ)」と呼ばれますが、クォーツ全体が青く見えるものは「ブルークォーツ」と呼ばれ販売されることもあります。

ただ、「ブルークォーツ」の全てがラズーライトが入ったものではなく、ブルートルマリンや他の青い鉱物が入ったものもありますので、ご注意くださいね。

クォーツの中に内包物として青い鉱物が入り、全体が青っぽく見えるものは、種類に関係なく「ブルークォーツ」と呼ばれる可能性があるということです。

小さな青い結晶がたくさん入っている様子はとっても神秘的で、私は好きですよ。

色

藍~淡い青色、青緑、青みがかった白色など、様々な青色を呈します。

緑味が強いものもありますね。

人気が高いのは透明度の高い濃い青色のもの。

多色性が顕著に見える性質があることもコレクター人気が高い理由の一つ。透明度の高いラズーライトは、見る角度によって青色、無色、藍色など三色が見えることもあります。

ラズーライトのように多色性が顕著な宝石は、色々な表情を見つけるのがとても楽しいので、ぜひ角度を変えながら眺めてみて欲しいです。

最初は気が付かなかった発見があると少し得したような気分になり、愛着が深まる感じがしますよ。

産地

ラズーライトが最初に見つかったのは、オーストリアのシュタイアーマルク州・フレスニッツグラーベン(Freßnitzgraben)にある鉱山だったといわれています。

現在の主な産地は、ブラジル、スウェーデン、アメリカ、オーストリア、スイス、マダガスカル、アンゴラ など。

結構世界中で産出されているみたいですね。日本でも栃木県や岐阜県などで見つかったことがあるようですよ。

20世紀後半には、カナダの北極圏で高品質なラズーライトが見つかり注目を浴びました。

しかし採掘できる時期が限られている上に、ヘリコプターで行く必要があるような場所にあるそうです。

ラズーライトとは直接関係ないかもしれませんが、昔聞いた話によると、北極圏などの寒い地域は地面が凍っているので採掘が難しく、最近までまともに採掘作業ができなかったのだとか。

他の鉱山とは異なる苦労があるのかもしれませんね。

原石の形と産出する場所

ラズーライトの結晶は、鋭錐状を為し、両錐型や柱状が多いです。塊状や粒状で見つかることもあります。

両錐型は横から見るとトランプのダイヤのような形に見えますよ。

整った形をした原石は神秘的で、本当に自然の中で出来上がったものなの?と驚かされてしまいます。

主に、石英脈、花崗岩質ペグマタイト、メタ珪岩、アルミニウムに富んだ変成岩などに生成します。

名前の意味

ラズーライトはラテン語の「lazur(青色)」や、ドイツ語の「lazurstein(青い石)」から名付けられたといわれています。

また、アラビア語で「天上」という意味の言葉が語源だという説もありますよ。

確かに深い青色は宇宙や空を連想しますし、当時の人はラズーライトに手の届かない宇宙の神秘を感じたのかもしれませんね。

和名で天藍石という名前がついたのも、とてもよくわかります。

ラズライトは二つある?

画像:左-天藍石ラズーライト 右-青金石ラズライト

冒頭でお伝えしたとおり、ラズライトと呼ばれる宝石は二つあります。

今回ご紹介している、和名で「天藍石(てんらんせき)」と呼ばれるものと「青金石(せいきんせき)」と呼ばれるものです。

青金石は、12月の誕生石としても知られる、ラピスラズリの主成分となっている鉱物で、ラピスラズリの鉱物名としても使われます。

ある意味、天藍石より身近にある宝石と言えるかもしれませんね。

ただ、名前は似ていても、鉱物としては異なり、青金石が珪酸塩鉱物であるのに対し、天藍石は燐酸塩鉱物です。ベースにある成分が全然違うのですね。

カタカナ表記ではどちらも「ラズライト」と書きますが、英語で書くと天藍石はLazulite、青金石はLazuriteと綴り「lite」と「rite」の違いがあります。

英語の方がまだ少しは違いが分かりますが、いずれにしても紛らわしく、間違いやすいですね。

そのため、天藍石をラズーライト、青金石をラズライトと分けて呼んでいる書物やお店も多いです。

実はこの2つの鉱物、外見が似ていることも多く、ラピスラズリやアズライトなども含め、19世紀後半までは混同されることも多かったようですよ。

ただ、いずれも絵の具に用いられる鉱物なのですが、面白いことに、絵の具になると混同されることも減り、きちんと使い分けられていたのだとか。

外見が似ていても砕いた時の色合いには、分かりやすい違いがあるのかもしれませんね。

ラズーライトの価値基準と市場価格

天藍石ラズーライトを手に入れるならどんなものを選べば良いのでしょうか。

購入する前に価値基準や相場を知っておくと、どこをベースに探すか決めやすくなってオススメですよ!

価値基準

ラズーライトの魅力はなんといってもその色ですよね。

いろんな濃淡、青系の色彩がありますが、基本的に青色が濃いほど希少性が高く価値が上がるといわれています。

インディコライトトルマリンのような色合いのものが最も価値高くなります。

基本的にインクルージョンが入りやすく、透明度が低いものが多いため、透明度の高いものは希少性の高さから評価が上がります。

透明度の高いものはファセットカット、不透明なものはカボションカットやビーズなどにされるのが一般的です。

ラズーライトに限らず一般的に、宝石のカットは左右対称で形が整っているもの、複雑なカットが施されている程、価値が上がります。

さらに透明度の高い宝石品質のラズーライトは大きいものがあまり採れないとされますので、1ct以上のものは価値がぐっと高くなります。

市場価格

不透明なラズーライトであればサイズによって数千円から探すことができるでしょう。

透明度の高い宝石品質のものは、小さくても1万円以上するルースが多く、青味が強く色鮮やかで透明度が高いものはサイズによっては10万円以上するものもあります。

大きいほど希少性が高くなるため、1ct以上のトップクオリティのものはルースだけでも数百万円以上するものもありますよ。

どこで買える?

レアストーンであるラズーライトを取り扱っているお店は全般的に少ない印象です。

レアストーンを多く取り扱っているお店やミネラルショーなどのイベントで見つけられる場合があります。

私もレアストーンを探す時はミネラルショーに行くことが多いですよ。

ミネラルショーは普段行けないような遠方のお店が出店していることもあり、普段目にしないような宝石との出会いがあったりして楽しいです。

購入する際、ラベルの表記が「ラズライト」としか書いていない場合は念のため、「天藍石」か「青金石」か確認しておくと良いと思います。

カラッツSTOREでも販売することがありますので、良かったら覗いてみて下さいね。

| ▽カラッツSTOREのラズーライト(ラズライト)▽ |

ラズーライト(ラズライト)のお手入れ方法

ラズーライトは硬度が低く摩耗しやすいので取り扱いには注意が必要です。

お手入れする場合はメガネ拭きなどの柔らかい布で優しく拭いてあげましょう。

この時、お手入れ用の布はメガネ拭きであっても宝石専用で別途用意しておくことをおすすめします。

メガネや時計を拭く布と兼用してしまうと、メガネなどに付着した塵で傷がついてしまう場合があるからです。

汚れが目立つ時は中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ、柔らかい歯ブラシで汚れを取り除きましょう。

そのあと水で洗い流し、水気をしっかり拭き取ればかなり綺麗になりますよ。

最後に

ラズーライト(ラズライト)は美しい青色が魅力的な宝石で、原石の状態でもその魅力が伝わってきます。

希少で大きいサイズが手に入りにくいというのもコレクター心がくすぐられますね。

今回ご紹介した天藍石のほかに、青金石という名前のよく似た宝石があることもわかりました。

ちなみに、青金石のラズライトが単結晶で産出されることはとても少なく、ラピスラズリとして出回ることが殆どです。

※ラピスラズリの和名も青金石ですので、和名しか書いていない場合は、念のため、お店の人に尋ねてみてくださいね。

今度私も、天藍石ラズーライトを色々なお店で探してみようと思います。

宝石との出会いもご縁といわれます。

皆さんに、素敵なラズーライトとのご縁がありますように。

カラッツ編集部 監修

<この記事の主な参考書籍・参考サイト>

◆『有名石から超希少石まで美しい写真でよくわかる 宝石図鑑』

著者:KARATZ 監修:小山慶一郎/発行:日本文芸社

◆『宝石と鉱物の大図鑑 地球が生んだ自然の宝物』

監修:スミソニアン協会/日本語版監修:諏訪恭一、宮脇律郎/発行:日東書院

◆『起源がわかる宝石大全』

著者:諏訪恭一、門馬綱一、西本昌司、宮脇律郎/発行:ナツメ社

◆『ネイチャーガイド・シリーズ 宝石』

著者:ロナルド・ルイス・ボネウィッツ 訳:伊藤伸子/発行:科学同人

◆『ジェムストーン百科全書』

著者:八川シズエ/発行:中央アート出版社 ほか